-

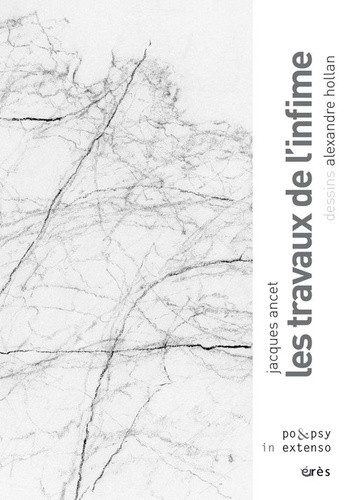

Par Tecna1 le 8 Septembre 2012 à 22:05

On entre dans un nouveau silence.

On ne sait pas s’il a un nom.

La neige le recouvre et l’éclaire.

On ne sait rien. On ne saisit qu’un

mouvement de doigt dans la lumière,

un visage, la pause d’un pied,

On entre dans ce qu’on ne sait pas.

*

Dans ce qu’on ne sait pas

il y a ce qu’on sait et autre chose.

On reconnaît le coussin, le carrelage,

la tasse, le livre, la lampe,

mais il y a ce vide que met le regard,

une sorte de battement de cil.

Sans savoir, on entre dans l’infime.

*

Mais dans l’infime, on n’entre pas.

On y est, soudain, sans le savoir.

C’est un fourmillement, une buée où

chaque gouttelette reflète toutes les autres,

où jour et nuit sont un même crépuscule,

une même aube, peut-être,

on ne sait pas. On est là.

*

Quelque chose passe d’un état

à l’autre, mais rien ne bouge.

Les objets se serrent comme si

tout autour le vide les cernait.

Poudre, étincelle, une empreinte

d’oiseau juste au pied de la montagne,

un silence, un cri.

*

On avance dans ce qu’on voit,

mais ce qu’on ne voit pas insiste :

ce geste sur la vitre arrêté

entre journal et nuage, cette trace

dans l’air, de la lumière qui se retire.

On s’arrête. Des mots tombent comme

des feuilles. On ne les entend plus.

*

Ou si on les entend, ce sont les mêmes images :

paysage de neige avec arbres,

lueurs, traits d’encre sur le blanc,

un tremblement de mésanges, des ombres

un instant trop nettes, le ciel trop

vaste, soudain – on voudrait comprendre –

la lumière trop vive d’être mortelle.

*

On écrit les dates. La neige les couvre.

Les choses sortent d’une lueur pâle.

Elles sont nettes et montrent leur face

cachée. On les reconnaît à peine.

Terre et ciel ont échangé leurs noms.

Des oiseaux tombent comme des pierres.

Le silence ressemble à la peur.

*

Du bleu s’arrête dans le chêne.

cherche, dit une voix, la mort a des yeux

crevés, elle ne voit pas le jour. On compte

sur ses doigts pendant qu’il en reste. Une pie

entre et sort du regard et des cris

nous rattrapent. Trop tard souffle une voix,

trop tard. On écoute la neige.

*

Ce qu’on entend est sans mot. On en cherche un

pour comprendre. Il y a comme un goutte à

goutte quelque part. Tout près, un bruissement

ou, moins, un souffle. On s’est arrêté

de bouger. La main, le pied, la tête

sont comme dans le sommeil. Le corps attend.

Quelque chose vient, on le sait.

*

Dans le noisetier, c’est une sorte

de vapeur noire, malgré le jour.

Des corneilles tournent dans les feuilles

et disparaissent. Des mains se cherchent,

des yeux. Une bouche égrène un compte

obscur. Les branches montrent le vide :

on ne le voit pas mais on le sent partout.

*

On dit quelle horreur. Le merle

émerge du blanc. Combien de temps

lui reste-t-il ? Mésanges, sitelles

ne vont bientôt être que leur nom.

La neige scintille. Un œil

fixe le temps. On répète quelle horreur.

Le jour ressemble à la nuit.

*

On est là, en équilibre.

La lumière est traversée

d’ombres brèves. On reste un peu encore

pour l’espace, les branches, le merle,

pour les corps un instant dans le jour

sans nom, pour ce qui ne revient pas.

On reste un peu encore pour ce qui reste.

*

On est assis dans la lumière. Le jour

réunit ses couleurs. Le matin ressemble

à un visage qu’on a pu entrevoir.

On se contente de regarder, mais sous les yeux

se fait un obscur travail d’images

où les choses rejoignent leur nom.

Quand elles le touchent, elles s’effacent.

*

En attendant. On s’est remis à compter :

les têtes et les feuilles, les heures et les ombres.Les livres, eux, ressemblent aux livres

sauf si on les ouvre. Dans les yeux

le monde est une goutte de feu.

Des noms y brûlent. Quand ils s’éteignent

on a cru voir quelque chose.

*

On a cru voir, mais on n’a rien vu.

Rien qu’un simple oiseau noir traversant

un ciel couvert où des branches font des signes

qui n’en sont pas. On se tait. Les mains poursuivent

des objets invisibles ou peut-être

une forme d’air. On ne sait pas

ce qu’on cherche, mais c’est là, on le sent. votre commentaire

votre commentaire

-

-

Par Tecna1 le 4 Octobre 2010 à 15:11

Jorge Luis Borges

La Proximité de la mer, anthologie de 99 poèmes, éditée, préfacée et traduite par Jacques Ancet

Gallimard, 2010 — Collection "Du Monde entier".

Composé et traduit avant tout pour le plaisir, ce livre a fini par devenir, à mon corps plus ou moins défendant, une anthologie. Mais une anthologie purement subjective en ce qu’elle n’a pas la prétention de donner un aperçu vraiment représentatif de toute la poésie de Borges. J’y ai un peu boudé, par exemple, les compositions patriotiques ou historiques qui, si elles peuvent intéresser un Argentin ou plus généralement un lecteur de langue espagnole, ont moins d’attrait pour un Français. Par contre, j’ai donné la préférence aux poèmes méditatifs et élégiaques en vers comptés et rimés et, à un moindre degré en vers blancs, parce que ce sont eux qui m’ont semblé devoir être retraduits en priorité et, surtout, parce que ce sont eux qui me touchent le plus. Comme ces hommages rendus aux œuvres fondatrices de l’humanité — la Bible, le I King, l’Iliade et l’Odyssée, la Geste de Beowulf, les Mille et Une Nuits, Don Quichotte… — et aux penseurs et aux écrivains admirés — Héraclite, Cervantès, Shakespeare, Quevedo, Spinoza, Milton, Keats, Heine, Emerson, Whitman, Browning, Verlaine, Stevenson, Joyce … — qui, avec les kabbalistes, les poètes japonais ou les paroliers de tango, dessinent les contours fluctuants d’une curiosité insatiable et d’une mémoire où « je » finit par être beaucoup d’autres. Mais, si j’ai éliminé les pièces en prose, sauf une, qui me semble résumer parfaitement la poétique de Borges, j’ai conservé quelques poèmes en vers libres sans autre justification que le plaisir qu’ils m’ont donné à les traduire.

L’ordre chronologique des recueils a été respecté, malgré quelques textes déplacés dans un souci d’équilibrer l’ensemble et d’éviter une monotonie qui, si elle est sensible dans les derniers recueils de Borges (la cécité, l’âge, la disparition, l’oubli)… [1], le devient plus encore du fait du choix quelque peu systématique d’un certain type de pièces. Quant au nombre, il a été dicté, comme dans l’écriture d’un livre de poèmes, par une nécessité intérieure qui, m’ayant emporté par son urgence, s’est peu à peu relâchée pour finalement se tarir une fois cette quantité atteinte : 99, un multiple de 9, comme l’est la date de naissance de Borges (1899) et le chiffre sur lequel repose l’organisation de plusieurs de mes propres ouvrages. Traduire, écrire : le même mouvement, le même mystère les traverse. Être soi-même en l’autre et l’autre en soi-même.

Tout est donc subjectif ici : le choix des textes, leur nombre, la manière de les organiser et, bien sûr, de les traduire. Encore une fois, je n’ai pas seulement traduit ces poèmes avec mes connaissances, ma culture, mon savoir faire qui sont bien modestes comparés à ceux de mon modèle. Je les ai écrits — et c’est peut-être ce qui donne à ce travail sinon sa valeur (comment pourrais-je en juger ?), du moins son authenticité — avec une passion où, plus que le savoir c’est le non savoir qui m’a guidé, plus l’abandon que la maîtrise. Aurais-je toujours réussi à faire entendre quelque chose ? Comme je crois l’avoir fait dans le second et le plus beau des deux poèmes que Borges consacre à Spinoza où, à travers l’image du philosophe, c’est bien sûr celle du poète qui transparaît et, pourquoi pas, ombre d’une ombre, celle aussi du traducteur, tous trois confondus dans ce même et incessant travail — donner forme à l’informe, visage à l’inconnu — dans ce même amour sans espoir que rien d’autre n’éclaire que sa propre lumière :

BARUCH SPINOZA

Brume d’or, le Couchant pose son feu

Sur la vitre. L’assidu manuscrit

Attend, avec sa charge d’infini.

Dans la pénombre quelqu’un construit Dieu.

Un homme engendre Dieu. Juif à la peau

Citrine, aux yeux tristes. Le temps l’emporte

Comme la feuille que le fleuve porte

Et qui se perd dans le déclin de l’eau.

Qu’importe. Il insiste, sorcier forgeant

Dieu dans sa subtile géométrie ;

Du fond de sa maladie, son néant,

De ses mots il fait Dieu, l’édifie.

Le plus prodigue amour lui fut donné,

L’amour qui n’espère pas être aimé.

[1] Cette monotonie, Borges la reconnaît et même la revendique avec humour : « … je suppose qu’à mon âge on attend de moi certains thèmes, une certaine syntaxe, et peut-être aussi une certaine monotonie ; si je ne me montre pas monotone, on restera insatisfait. Arrivé à un certain âge, un auteur doit peut-être se répéter. » , Nouveaux dialogues avec Osvaldo Ferrari, Presses Pocket, 1990, p. 179.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Tecna1 le 2 Décembre 2007 à 17:18

Hommage à Juan Gelman

Le Prix Cervantes (le Nobel hispanique) vient d'être décerné à Juan Gelman, ce grand poète argentin, touché au plus vif, par les années de la dictature (1976-1982) — famille décimée, amis morts ou disparus, exil interminable. La découverte de son livre Citas y comentarios avait été une révélation pour moi, au début des années 80. Ces poèmes, dont le plus admirable, écrit Julio Cortázar, est « cette presque inconcevable tendresse là où serait beaucoup plus justifié le paroxysme du refus et de la dénonciation » m'ont poursuivi pendant presque deux décennies avant que je me décide à les traduire et les publier sous le titre de L'opération d'amour (Gallimard/ Du monde entier,2006). On en trouvera un extrait datés du 26 décembre 2006 sur ce blog. J'en redonne, ci-dessous, un autre pour célébrer l'événement:citation XXXVIII (sainte thérèse)

douleur de toi qui plus grandit si plus

de toi je reçois/peine qui est peine

de recevoir un amour grandi/tant/

bras qui brûlez/tout embrasés d'amour

comme purs gamins/à présent perdus/

dans ta bonté à toi/oiseau si doux/

qui me voles mon sang/pour la lumière/

pour la vérité/pour le chemin/cause

où tu souffles l'amour jusqu'à brûler/

flamme qui flambe humaine depuis toi/

sueur qui sue ma passion/petits os

dont parleront les cendres/déjà tus

citation XXXIX (sainte thérèse)

âme qui revoles/qui ne t'arrêtes/

qui voles où tu peux/qui vas/qui cherches/

ne vois visage/bouche/acharnement/

tu dévoles de toi une avec moi/

et un très tendre amour te monte d'une

grande conscience que tu as de l'âme/

âme que tu vois amour que n'échanges

pour un autre monde ou toi/petite âme

comme navigant sur huit heures du soir

accompagnée de ta lumière même/

sans stupeur de toi/comme morte à toute

imposture/capitaine de toi

citation XL (sainte thérèse)

humanité comme tu es/très douce/

qui en peine reluit comme soleil

abritant colombes/douleurs de père/

soleil couvert d'une chose aussi fine

que ton humain battement de colombes/

que des yeux que tu as rendus si beaux

que n'a pu les endurer mon cœur/

lieu où me fréquente la vérité/

douceurs de toi qui viens occuper les

coups de feu de la nuit comme des fièvres

où ton parler porte consolation

comme flamme travaillant ma parole

citation XLI (sainte thérèse)

souffrances/bassesses que tu endures

miennes au-dedans de toi/je ne sais pas

t'imiter/soleil de grandeur qui dores

la nuit/qui libères le cœur captif/

ainsi grandit l'amour/âme qui brûle

sa propre âme d'avec toi désirer/

intime point où il est impossible

d'avoir de l'être une mémoire/absente

de toi / vivante de toi/criant son

j'en mourrais/son déchirement/changée

en flammes qui ne la brûleraient pas

pour apaiser la peine de la vie

citation XLII (sainte thérèse)

tant de douleur non comprise est-ce comme

tant d'amour non compris?/non achevé?/

chiffres qui seuls sont en toi / douleur/

amour?/pourquoi trembler de ces questions/

comme étranger à ma propre souffrance ?/

aurai-je bonté de toi maintenant

comme chambre où seul je suis avec toi?/

malgré le cri de la chienne du monde

parce que j'ai perdu toute obscurité/

premier amour de toi?/fais-toi ma sœur/

détache-moi/ôte mes chaînes/fais-moi

brindille dans ton bois/salive en

ta bouche / soleil/que je puisse voir/

comprendre ta compagnie admirable/

aide-moi à joindre toutes mes âmes/

ne m'oublie pas/pays/sois-moi pays

citation XLIII (sainte thérèse)

comme des époux qui ne peuvent plus

se séparer/secrète union au centre

très intérieur de l'âme/où tu te trouves

comme ferveur de moi/âme de l'âme/

créature tout près de ma créature/

peau de ma peau/mœlle qui me consume

en une unique flamme en qui toimoi

nous crépitons au soleil de la justice/

eau recueillie où personne ne sait

séparer celle tombée de ton ciel/

celle montée de mon pays de sources/

vie de ma vie/sang que tu saignes en moi/

soleil de lait où mes enfants viendraient

calmer toutes les faims qu'ils ont connues

à te chercher/menotte/pure paix/

arbre au frais éclat/mon abandon

citation XLIV (sainte thérèse)

tout petit papillon qui est mort dans

l'oubli de toi-même/sans savoir/

sans te souvenir de ta mort/tu vis/

pour faire ciel/aimer/étrange oubli/

où il est dur de manger et dormir/

où l'on ne désire rien d'autre qu'être

canne de l'offensé/apaisement

de l'humilié/mur contre le froid qui

attaque en son centre le petit frère/

veut lui manger le souffle et le courage/

âme qui ignore les sécheresses/

mémoire de tendresse qui le frappe

de tout l'amour que tu lui as écrit/

ce que tu es/as été pour lui/lettre

comme quiétude de toujours/musique

silencieuse ou baiser/biche blessée/

colombe qui a regardé l'orage

pour l'apaiser/petite aile ou navire

qui a touché le fond pour naviguer

comme une créature tienne/

citation XLV (sainte thérèse)

mémoire de mon être?/humble de soi ?/

journées sans rémission?/nuits de travail?/

aller vers la mort?/même si on sait

car on sait / peur qui es restée derrière?/

mes yeux posés sur toi?/parolouvertes

qui ne servent à rien?/fer qui me marques

au cœur comme tatouage de l'âme /

amour si grand que chez un seul il ne

peut tenir?/voyage-t-il?/coud-il la

douleur à l'amour?/tailleur assis aux

pieds / sans petite sœur pour l'aider?/triste ?/

vie qu'il mena/la maltraitant beaucoup/

consumant l'amour contre le noir?/dure

vie qui cogne comme les réclusions?/

en haut/en bas/de chaque côté/toi?/

jardins de délices?/fontaines?/toi?/ 1 commentaire

1 commentaire

-

Par Tecna1 le 8 Janvier 2007 à 11:26<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>Antonio Gamoneda (Espagne, 1931)

</o:p><o:p>Clarté sans repos, Arfuyen, 2006</o:p>

LE FEU ET LA LUMIERE

La lumière est le moelle de l'ombre.

Antonio Gamoneda

Clarté sans repos, publié en langue originale en 2004, est l'aboutissement d'une expérience à la fois poétique et existentielle inaugurée dans l'oeuvre d'Antonio Gamoneda, avec Description du mensonge (1975-1976)[1], poursuive en approfondie avec Pierres gravées (1977-1986)[2] puis Livre du froid (1986-1991)[3] (auquel est venu s'adjoindre, en 1998, Froid des limites[4]). Cette expérience est un effort toujours repris parce que jamais abouti pour tenter de fixer, au miroir d'un langage à la fois concret et visionnaire, le regard de Méduse : celui du vieillissement et de la mort. En effet, hors de toute croyance, de toute mensonge consolateur, cette poésie ne cesse d'affirmer avec violence et désespoir, colère et résignation que le seul réel est la disparition : « Tu vas vers l'invisible / et tu sais que ce qui n'existe pas est réel ». Non seulement, d'ailleurs, elle l'affirme mais et c'est ce en quoi elle est poésie elle le fait éprouver au lecteur avec une puissance physique de suggestion qui tient autant à la densité de la langue qu'à l'intensité ses images. On a déjà analysé ailleurs et l'une et l'autre[5]. Disons simplement que la voix d'Antonio Gamoneda tire sa force d'une dramatisation expressionniste de l'expérience qu'elle constitue, syllabe après syllabe, verset après verset, livre après livre, en même temps qu'elle en rend compte. C'est pourquoi, plus elle revient obsessionnellement sur les mêmes thèmes, les mêmes images, plus elle se concentre et se singularise, plus son pouvoir de fascination augmente :

J'ai vu des arbres et leur clameur, des bêtes blessées et le frisson de la silice.

J'ai vu le vagin maternel qui pleure, la douleur dans un vase doré

et les suicidés à l'intérieur de la lumière.

A présent je ne vois plus que

des angles effroyables

Il suffit de feuilleter Clarté sans repos, pour percevoir cette scansion obstinée (« j'ai vu / j'ai vu ») où s'opère tout un travail d'anamnèse qu'une fois de plus, après les livres précédents, mais d'une manière plus dense, plus concise, déclinent en quatre sections le récit éclaté du passé et ses sensations les plus intenses inscrites dans une mémoire corporelle traversée de violences et de disparitions.

Ce sont d'abord des fragments, d'une enfance marquée par la mort du père (« j'ai usé ma jeunesse devant une tombe vide »), l'omniprésence de la mère (« voici les gants, voici l'odeur de ma mère ») et, surtout, par la guerre civile, dont la seconde partie, « Colère », offre un kaléidoscope de visions hallucinantes :

Ils crient devant les murs calcinés.

Ils voient le fil des couteaux, ils voient

le cercle du soleil, la chirurgie

de la bête pleine d'ombre.

Ils sifflent

dans les fistules blanches.

Ce sont, ensuite, les échos de l'adolescence vécue pendant les années de répression franquiste : « Ma jeunesse fut guidée par des éclairs technifiés par-delà les fleurs dans leur habit de flammes. J'ai vu, dans des chambres abandonnées, des fissures où passaient leur tête les reptiles des pleurs » ; ceux de l'âge adulte dominé par l'engagement et la résistance dévastatrice à la dictature : « J'ai connu le froid et, par-delà les symboles, j'ai vu des traces judiciaires. // J'ai vu aussi des os torturés. A cette époque se sont levées en moi les grandes, les inutiles questions... » C'est, enfin, obsédante, la voix présente de la vieillesse dans sa déréliction, son déchirement sans répit : « Je regarde ma nudité. Je contemple / l'apparition des blessures blanches ». Le tout évoqué non pas linéairement, mais dans l'alternance rythmique d'un contrepoint par lequel la violence chromatique du passé sanglant (« Il y a du sang dans ma pensée ») s'oppose systématiquement à l'atonie blanche ou crépusculaire du présent de l'âge : « Je vois l'ombre dans la substance rouge du crépuscule // Je ferme les yeux / les limites brûlent. »

Ce terrible sentiment du vieillissement ne cesse d'amener Antonio Gamoneda à s'interroger sur le bouleversement douloureux qu'opère le travail du temps dans sa propre identité. Car vieillir, c'est se dédoubler (« Je me succède peut-être à moi-même »). C'est devenir un autre qu'on finit par ne plus reconnaître (« Tu t'habites toi-même mais tu ignores qui tu es »). De ce point de vue il n'y a pas de différence avec l'expérience de dépossession qui est au cœur de l'acte d'écrire et qui consiste aussi à disparaître pour que puisse apparaître l'étranger en soi, qu'il puisse proférer ses paroles incompréhensibles : « Quelqu'un siffle dans mon cœur. J'ignore qui il est mais j'entends sa syllabe interminable ». La dernière section « clarté sans repos », est traversée par cette interrogation obstinée. Qui est cet « animal étrange », cet « inconnu caché dans ma mémoire » qui parle en moi, « qui veille en moi quand je dors » ? Serait-il cette part d'enfance qui ne veut pas mourir ou cette voix de l'extinction où tout viendrait se consumer ? Ou les deux à la fois ?

La réponse n'est pas dans une formulation explicite mais dans une double image obsédante : celle du feu et de la lumière où tous les contraires s'annulent, où la fin redevient le commencement, où la vieillesse rejoint l'enfance. Car si le feu détruit, sa lumière transfigure. Oui, « les disparitions brûlent » (c'est le titre du livre en langue originale) : vieillir c'est, bien sûr, se consumer dans le souvenir (« Je me suis exténué inutilement / dans les souvenirs et les ombres ») dans cette « clarté sans repos » où tout s'inscrit et disparaît, mais c'est en même temps entrer dans une lumière qui, si elle est celle de la disparition, est aussi une lumière où, tout s'étant effacé, êtres, choses, souvenirs, identité, ne resterait que l'éclat immobile du pur présent. Et, avec lui, une sérénité (« c'est l'agonie et la sérénité ») dans laquelle, malgré angoisse et violence, désespoir et mort, tout viendrait s'apaiser. La plénitude vide d'une sagesse conquise au bord de l'oubli et dont la transparence s'illuminerait au feu d'un désir obstiné brûlant au cœur même du noir :

Je ne veux ni penser ni être aimé ni être heureux ni me souvenir.

Je ne veux que sentir cette lumière sur mes mains...[1] Description du mensonge¸ présenté et traduit par Jacques Ancet, José Corti, 2005

[2] Pierres gravées, présenté et traduit par Jacques Ancet, Lettres Vives, 1996.

[3] Livre du Froid, présenté et traduit par Jean-Yves Berriou et Martine Joulia, Antoine Soriano, 1996.

[4] Froid des limites, présenté et traduit par Jacques Ancet, Lettres Vives, 2000.

[5] Dans les préfaces à Description du mensonge et à Pierres gravées. votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

le blog de Jacques Ancet